歯周病で歯を失ってしまった方へ

歯周病で歯を失った方は、遺伝的要因や歯並び、噛み合わせ、生活習慣などが影響し、再び歯周病にかかる可能性が高まります。この状態では、噛む機能を回復するためのインプラント治療が優れた選択肢となります。しかし、治療の成功は患者さんの適応性に大きく依存しており、インプラントの寿命に影響を与える要素となります。

インプラント治療

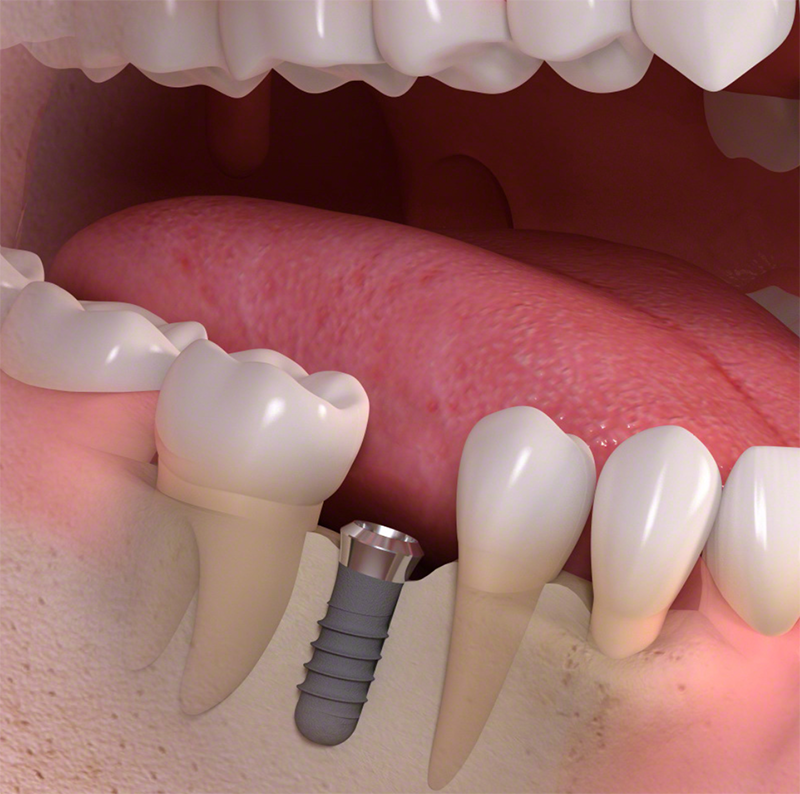

インプラント治療は、失った歯の部分に人工歯根を埋め込み、その上に人工歯を装着する治療技術です。この治療法は、機能的でありながら審美的にも優れ、通常「第2の永久歯」と称されます。人工歯根にはチタンが使用され、その特性により骨と強固に結合します。これにより、人工歯が本物の歯のようにしっかりと噛むことが可能です。

歯を失ったまま放置すると、他の歯に負担がかかり、噛み合わせが悪くなったり、歯周病やむし歯のリスクが高まります。また、歯の抜けたままでは歯並びが悪くなり、食事の咀嚼が不十分になり消化器官にも負担がかかります。そのため、「1本だけ歯が抜けた」という状態を放置せず、速やかに治療を受けることが口腔と全身の健康のために重要です。

このような方もご安心ください

初めて治療を受ける方

インプラント治療にはまずカウンセリングがあり、前向きに治療を検討いただけるように説明や検査を行います。安心してご相談ください。

骨が少ないため治療ができないと診断された方

他の歯科医院で骨が薄くて治療が難しいと断られた場合も、当院では骨造成再生治療など骨量を補う方法をご提案します。

持病があって心配な方

糖尿病や高血圧、心臓病、腎臓病などの持病がある場合でも、状態によっては当院では、治療が可能です。条件をクリアできるかどうか、診察で確認いたします。

他院で治療を受けたが、痛みなどでお困りの方

他院でのインプラントに関するトラブルも積極的に対応しております。原因の究明から治療、リカバリー手術まで経験豊富です。安心してお任せください。

当院のインプラント治療

歯周病治療を得意とする歯科医師が対応

長持ちするインプラントとしないインプラントの違いは、土台の骨のしっかりとした植立と自己管理ができているかどうかです。これは家の建設に例えられ、しっかりとした地盤に建てられた家が長持ちするのと同様です。

正しい位置・方向に植立し、適切な手入れを行うことが鍵です。歯周病を専門としている歯科医師によるインプラント治療では、歯周組織の改善を重視し、歯を失った部分をなるべく自然に近づける努力をします。手術やアフターフォローを通じて予知性を高め、患者さんの歯周状態を長期的にサポートします。

インプラント専門医を取得

当院の院長は、日本口腔外科学会の認定医および国際口腔インプラント学会の認定医・指導医の資格を有しています。これは、インプラント治療において高度な専門的知識を保持していることを示しています。一般の歯科医でもインプラント治療は行えますが、その複雑性と専門性からくるリスクやトラブルを最小限に抑えるためには、専門医の資格が不可欠です。当院では患者さんが安心して治療を受けられるよう、院長の専門的な知識と経験を活かして丁寧かつ安全な治療を提供しています。

歯周病を治しておくことを大前提に

歯周病の治療は、インプラント治療の成功において非常に重要です。歯周病は歯周病菌が引き起こす炎症を伴う病態で、これがインプラント周囲炎として現れる可能性があります。他の歯に残った歯周病がインプラント周囲に移行することが懸念されます。そのため、全体的な歯周病治療がインプラント治療の成功の鍵です。

しっかりとした土台作り

インプラント治療において、骨の不足がある場所に即座にインプラントを挿入しないことが重要です。通常、歯を抜くとその部位の骨は不足していることが一般的ですが、骨を適切に再生・増強(骨造成)させることで、最適な位置にインプラントを挿入できるようになります。このアプローチは、長期的なインプラントの維持に重要な要素です。また、他の歯の歯周病治療を事前に行うことも不可欠です。

インプラント・ブリッジ・入れ歯の比較

|

インプラント

|

ブリッジ

|

入れ歯

|

|

|---|---|---|---|

| 安定性 | ◎ 半永久的に使用可能 |

〇 安定性はあるが寿命は7〜8年程度 |

△ 調整や再作製が必要 |

| 違和感 | ◎ 違和感がない |

◯ ほぼ違和感がない |

× 違和感・異物感あり |

| 咬合力 | ◎ 天然歯と同じように噛める |

◯ ほぼ天然歯と同様に咬めるが、強い負担に耐えられない |

× ・噛む力が弱い |

| 審美性 | ◎ 優れている |

◎ 優れている |

× 劣る |

| 歯への影響 | ◎ ない |

× 隣接する健康な歯を削る |

× バネをかけている歯に負担がかかる |

| 治療本数 | ◎ 何本でも可 |

× 欠損数が多いと不可能 |

◎ 何本でも可 |

| 手術 | × 外科手術が必要 |

◎ 必要なし |

◎ 必要なし |

| 治療期間 | × 2ヶ月〜1年 |

△ 短時間 |

△ 短時間 |

| 経済性 | × 保険適用外 |

◯ 保険適用可能 |

◯ 保険適用可能 |

歯周病で歯を失った場合のインプラント治療(骨造成)

歯周病は、歯槽骨の細菌による破壊を引き起こす病気で、これにより歯が失われることがあります。歯周病により歯を失った場合、インプラント治療を行うことは可能ですが、注意が必要です。インプラント治療は外科手術を伴い、歯周病が残存している状態で治療を行うと感染リスクが増加し、またインプラントが骨と十分に結合しない可能性があります。

そのため、まずは歯周病の治療が必要です。抜歯後も歯周病が適切に管理されていればインプラント治療は受けられますが、骨が不足していたり、口内の状態が悪い場合は注意が必要です。顎の骨が減少している場合はインプラント埋入前に骨を増やす手術が必要となります。

足りなくなった骨を増やす「骨造成」とは

GBR法(骨再生誘導法)

GBR(Guided Bone Regeneration)は、インプラント治療において、歯槽骨の厚みや高さが不足している場合に行われる手法です。歯周病や抜歯により歯槽骨が減少すると、その部分へのインプラント埋入が難しくなります。GBRでは、骨形成を妨げる線維芽細胞の侵入を防ぐために、人工膜で覆った領域に自家骨や人工の骨補填材を封入し、骨芽細胞の増殖を促進します。これにより、失われた歯槽骨を再生し、十分な骨量を確保して安定したインプラント治療が可能になります。

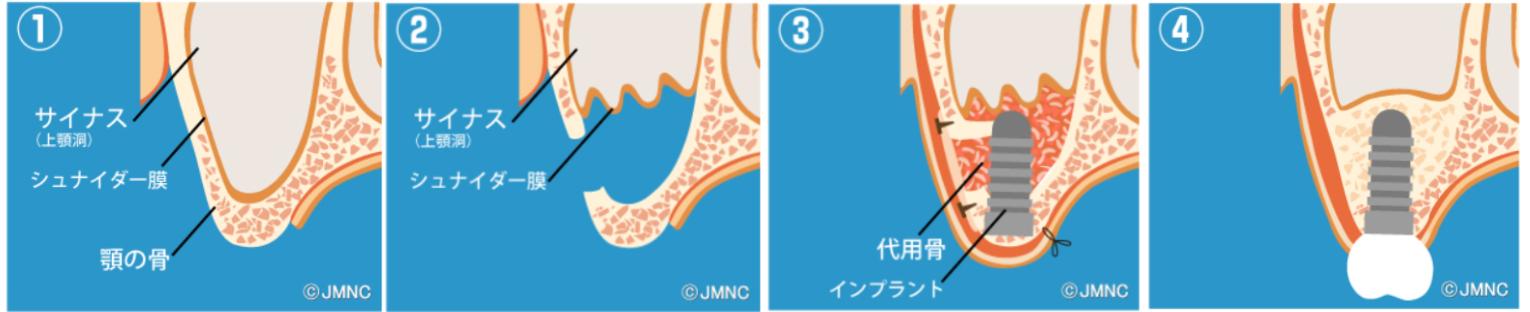

サイナスリフト(上顎の奥歯のケースのみ)

歯が欠損した箇所の側面の歯茎を切開し、骨に穴を開けます。上顎洞を覆うシュナイダー膜を損傷しないようにします。その後、骨と膜をはがし、できたスペースに自家骨や人工骨を移植します。手術後、傷口を閉じ、移植した骨が安定するまで約6ヶ月から1年待ちます。この手術は、歯が多数欠損している場合や上顎洞の骨の厚みが不足している場合に行います。

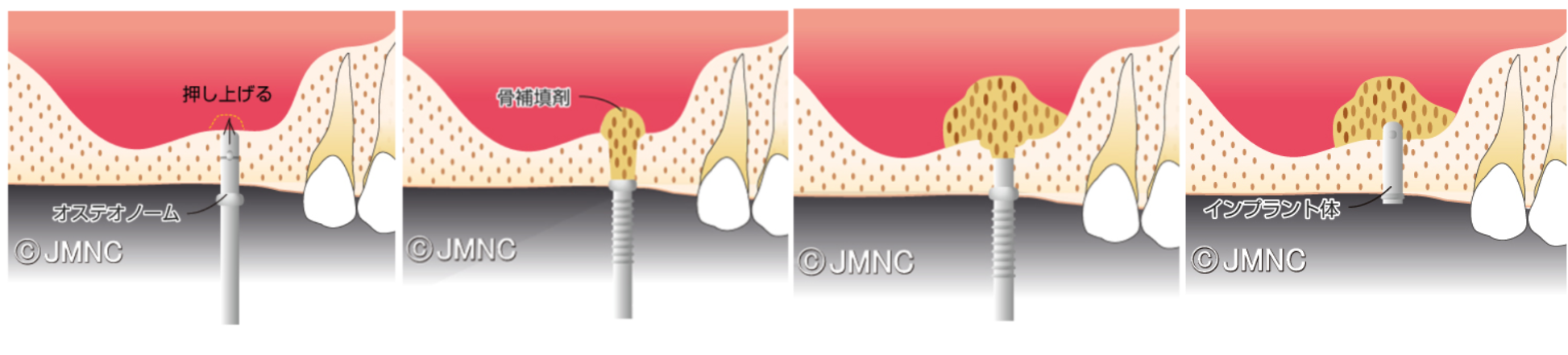

ソケットリフト(上顎の奥歯のケースのみ)

歯が生えていた部分または抜歯した穴から手術を行い、シュナイダー膜から1mm程度の骨を残して穴を掘ります。残りの骨は先のとがっていない棒とマレット(ハンマーのようなもの)を使用して穴を開け、できた穴から骨を移植します。十分な骨が移植されたら、人工歯根部分(ネジ部分)を埋入します。この手術の特徴は、傷口が小さく、処置時間が短く、痛みや腫れが少ないことです。治療期間も約4カ月ほどで比較的短いですが、複数の歯が欠損している場合には適用されません。

治療後はメンテナンスを

インプラント治療後も、他の治療と同様にメンテナンスが必要です。インプラントはむし歯にはなりませんが、インプラントを支える歯周組織は自然の歯と同じく細菌に影響され、歯周病に似た「インプラント周囲炎」を引き起こしやすいため、十分な注意が必要です。 インプラント周囲炎は歯ぐきの軽い炎症から始まり、進行すると顎の骨まで影響し、最終的にはインプラントの脱落につながることがあります。

インプラントや人工歯には神経がなく、気づきにくいため、定期的な検診が重要です。歯根膜がないため栄養が不足し、歯周組織の免疫力が低下することも、インプラント周囲炎が進行しやすくなる要因です。